- uCrazy.ru

- Навигация

- ЛУЧШЕЕ ЗА НЕДЕЛЮ

- ОПРОС

- СЕЙЧАС НА САЙТЕ

- КАЛЕНДАРЬ

- Сегодня день рождения

- Рекомендуем

- История картофеля. Как появился картофель в России.

- Вторжение земляных яблок. Как выглядит настоящая история картошки в России

- Без Петра Великого

- «Тартуфель» — в массы

- Ориентация — Север!

- Беломорский дебют?

- Картофельные бунты на Руси, или Почему крестьяне боялись корнеплод пуще неприятеля

- Как в Россию попал картофель

- Почему картошку называли чертовым яблоком

- Картофель – деликатес, который подают к царскому столу

- Негативное отношение населения, и почему оно возникло

- Картофельные бунты на Руси, и как крестьяне жгли поля и били чиновников

- Откуда появился картофель в России

- Родина картофеля. История картошки

- Где родина картофеля?

- Интересные факты:

- Когда картофель появился в Европе?

- Хитрый француз

- История картофеля в России

- Выводы

- История картофеля: как «земляное яблоко» завоевало мир

uCrazy.ru

- Войти через Соц.сети

- Регистрация

- Забыли пароль?

Навигация

- 3D игры

- Фотоприколы

- Фотоподборки

- Гифки

- Демотиваторы

- Видео

- Знаменитости

- Интересное

- Фильмы и трейлеры

- Анекдоты и истории

- Хайтек

- Авто / Мото

- Спорт

- Музыка

- Флеш игры и ролики

- Всячина

- Животные

- В хорошие руки

- Жесть

- Девушки

- Конкурс

- Новости сайта

- On-Line Игры

- Реклама на сайте

ЛУЧШЕЕ ЗА НЕДЕЛЮ

- Ориентализм

- Random GIFs

- Почему на нашем телевидени.

- Всяческие картинки

- Гифки

- Так себе картинки

- Модерн

- Всякое

- Баянисто-небаянистый юмор

- Так себе картинки

- Нестандартный юмор 🙂

- Картинки и мемы для настро.

- Так себе картинки

- Всяческие картинки

- Девчата хоть куда!

- Гифки

- Так себе картинки

- Всяческие картинки

- Нестандартный юмор 🙂

- Нестандартный юмор 🙂

- Есть еще лучше!

ОПРОС

СЕЙЧАС НА САЙТЕ

КАЛЕНДАРЬ

Сегодня день рождения

Рекомендуем

История картофеля. Как появился картофель в России.

Название картофеля происходит от итальянского слова трюфель и латинского терратубер — земляная шишка.

С картофелем связано немало интересных историй. Рассказывают, что в 16 веке некий адмирал английской армии, доставил из Америки неизвестный овощ, которым решил удивить приятелей. Знающий повар по ошибке поджарил не картофелины, а ботву. Блюдо, конечно, никому не понравилась. Разгневанный адмирал отдал распоряжение путем сжигания, уничтожить оставшийся кусты. Приказание выполнили, после чего в золе обнаружили спеченные картофелины. Не долго думая, спеченная картофель попала на стол. Вкус оценили достойно, понравилось всем. Таким образом, картофель получила свое признание в Англии.

Во Франции в начале 18 века цветы картофеля украшали жилет самого короля, а королева украшала ими свою прическу. Так блюда из картофеля ежедневно подавали королю к столу. Правда крестьян пришлось приучать к этой культуры хитростью. Когда картофель достигала, вокруг полей ставили охрану. Думая, что охраняют нечто ценное, крестьяне втихаря выкапывали картошку, варили и ели.

В России картофель приживалась не так легко и просто. Крестьяне считали за грех употребл*ть привезенных неизвестно откуда чертовое яблоко, и даже под страхом каторги отказывались их разводить. В 19 веке возникали так называемые картофельные бунты. Прошло достаточно много времени, пока в народе поняли, что картошка вкусная и питательная.

Порядка пары тысяч лет до человеческой эры дикая картофель играла важную роль в жизни первых обитателей Анд. Кушанье, которое спасало от голода целые поселения, носило название «чуньо» и приготавливалось с проморожених, а потом просушенных картофелин дикого картофеля. В Андах до этого времени индейцы берегут пословицу: «Вяленое мясо без «чуньо» равнозначно жизни без любви». Также блюдо использовалось как единица обмена в торговле, так как «чуньо» обменивали на фасоль, бобы, кукурузу. «Чуньо» различалось двумя видами — белое («тунта») и черное. Рецепт «чуньо» примерно такой: картофелины выкладывали под дождь, и оставляли мокнуть в течении суток. Как только картофель достаточно промок, его выкладывали сохнуть под палящим солнцем. Для скорейшего избавления от влаги картофелины после оттаивания раскладывали в месте, которое продувал ветер и аккуратно перетаптывали ногами. Чтобы кожура с картофелин лучше слезала, их помещали между специальными мятыми шкурами. Когда готовили черное «чуньо», почищенные в вышеописанный способ картофелины промывали водой, а когда готовили «тунта», то картофелины на протяжении нескольких недель опускали в водоем, после чего оставляли на солнце, для окончательной просушки. «Тунта» сохраняла форму картофелины и была очень легкая.

После такой обработки дикая картофель теряла горький привкус и долго сохранялась. Если возникает желание наслаждаться дикой картошкой, рецепт действителен и по сей день.

В Европе картофель приживалась трудно. Не принимая во внимание то, что испанцы были первыми европейцами, которые познакомились с этой культурой, Испания была одной из последних стран в Европе, которая по-настоящему оценила овощ. Во Франции первые упоминания об обработке картофеля датированные 1600 годом. Английцы впервые экспериментировали с посадкой картофеля еще в 1589 году.

В Россию картофель попал через прибалтийский порт, непосредственно из Пруссии примерно в 1757-1761 годах. Первый официальное ввоз картофеля связан с заграничным путешествием Петра I. Он отправил из Роттердама мешок картошки для Шереметьева и приказал разбрасывать картофелины по различным областям России. К сожалению, эта попытка не увенчалась успехом. Только при Екатерине II был издан приказ об отправке во все края Росии, на расплод так называемых земляных яблок, и уже минув 15 лет картошка была территории, достигнув Сибири и даже Камчатки. Однако внедрение картофеля в крестьянское хозяйство сопровождалось скандалами и жестокими административными взысканиями. Наблюдались случаи отравления, поскольку в пищу употребляли не картофелины, а зеленые ядовитые ягоды. Заговоры против картофеля усиливались даже самим названием, так как многим слышалось «крафт тойфельс», что переводится с немецкого как — чертова сила. Для увеличения темпов употребления картофеля, крестьянам разослали специальные инструкции о разведении и употребление «земляных яблок», что дало положительный результат. Начиная с 1840 года, посевные площади для картофеля начали интенсивно увеличиваться, а вскоре минув десятки лет разновидность картофеля достигла более тысячи сортов.

Этот овощ используют для приготовления закусок, салатов, супов и вторых блюд. Картофель содержит белки, углеводы, калий, балластные вещества, витамины А, В1, с. В 100 г картофеля 70 калорий.

Вторжение земляных яблок. Как выглядит настоящая история картошки в России

246 лет назад, 26 августа 1770 г., в Петербурге была опубликована очередная книга «Трудов» Императорского Вольного экономического общества. К тому моменту славный научный альманах выходил трижды в год уже на протяжении пяти лет. Но именно этот августовский номер вызывает жгучий интерес до сих пор. Причина проста — там была напечатана статья писателя и натуралиста Андрея Тимофеевича Болотова «Примечания о картофеле, или земляных яблоках».

Картошку у нас любят и давно уже не мыслят без неё своего существования. Но привычная версия её появления в России является бессовестной ложью от первого до последнего слова. А между тем истинный путь и судьба картофеля в наших краях достойны если не полнометражной киноэпопеи, то уж телесериала точно.

Без Петра Великого

Главное, пора уже забыть нелепую легенду о роли Петра I в распространении картофеля на Руси. Обычно говорят следующее: «Пётр, будучи в Роттердаме, отведал множество блюд из картошки. И распорядился купить на городском рынке мешок отборных семян для отправки в Россию и разведения его в разных краях». Звучит правдоподобно и для среднего уха комфортно — известно же, что всё самое передовое царь-плотник привёз из Голландии.

Но есть один момент, который одним махом перечёркивает красивую байку о «передовых голландцах» и «отсталых русских». Дело в том, что рынок Роттердама был строго регламентирован. Скупые и дотошные бюргеры учитывали всё — и кто что купил, и кто что продал, и какие есть новые товары. И картофель в этих записях впервые упоминается только в 1742 г. Пётр к тому моменту был мёртв уже 17 лет. Совершенно очевидно, что в Голландии при жизни царя-плотника картошку даже не начинали осваивать.

Не годится и шведская версия. Согласно ей, картофель попал к нам в результате Северной войны, которая окончилась в 1721 г. И по которой к России отошли прибалтийские шведские провинции, где якобы уже давно культивировали этот полезный корнеплод.

Такого не могло быть по той простой причине, что шведам картошка на тот момент не была известна. Сомневающиеся могут посетить шведский город Алингсос, на главной площади которого стоит памятник тамошнему уроженцу Юнасу Альстрёмеру. За какие же заслуги ему досталось такое почитание? Хроники города говорят об этом прямо — в 1734 г., спустя 13 лет после окончания войны с Россией, этот торговец и промышленник впервые ввёз в Швецию картофель.

«Тартуфель» — в массы

Между тем в наших краях картошку к тому моменту знали уже неплохо. Во всяком случае, при дворе Анны Иоанновны, которая правила с 1730 по 1740 гг., блюда из картофеля были известны. И совсем не как заморская экзотика. За столом фаворита императрицы, знаменитого казнокрада Эрнста Иоганна Бирона, картошка была в порядке вещей. Штука вкусная, интересная, но не более того. Чуть позже, за столом Анны Леопольдовны, правительницы при малолетнем императоре Иване VI, картошка тоже появлялась регулярно — пусть и не каждый день, но сравнительно часто. И, в общем, помногу. Отчёты дворцовой канцелярии фиксируют следующее: «К банкету 23 июня 1741 г. отпущено тартуфеля по полфунта на человека». Или вот: «К обеду 12 августа 1741 г. отпущено тартуфеля по фунту». 400 с лишним грамм — солидно даже по нынешним меркам. Более того — «тартуфель» доставался не только царям и высшей аристократии. Уже начиналось его распространение. Медленное, но верное. Так, в том же самом 1741 г. офицерам Семёновского полка к праздничному обеду было выделено «тартуфеля по четверти фунта».

Подобным положением вещей в Европе XVIII в. могли похвастаться немногие. С Голландией и Швецией понятно — там едва-едва наметились первые попытки освоение картошки. А вот во Франции, которая претендовала на роль законодательницы мод, в том числе и кулинарных, картошку в лучшем случае изредка давали свиньям. В 1748 г. её и вовсе запретили выращивать на том основании, что «разведение данного растения вызывает ужасные болезни, например проказу». Французским энтузиастам картофеля понадобилось четверть века, чтобы реабилитировать любимый корнеплод — только в 1772 г. Парижский медицинский факультет признал картофель съедобным.

Впрочем, насколько был съедобен картофель, приготовленный по рекомендациям «ведущих диетологов» Европы тех лет, можно судить по конкретному рецепту: «Земляное яблоко надобно порезать и высушить. Смолов его в муку, ты получишь хлеб не хуже господского». На выходе получалась невкусная, очень плотная серая субстанция, мало напоминающая хлеб. Немудрено — сплошной крахмал. Агрономы того времени это понимали и в рекомендациях «блестяще» выкручивались: «Такой хлеб тяжело переваривается, однако несварение не вредит грубым крестьянским желудкам, напротив — так дольше ощущается сытость». По сравнению с этими изысками, отечественная лебеда и сосновая кора, которую подмешивали в муку в голодные годы, кажутся гораздо более здоровым и естественным вариантом.

Ориентация — Север!

В России таких ужасов не знали. Примерно в те же годы популяризацией картошки у нас занимался генерал-лейтенант Яков Сиверс. Он оставил любопытные замечания. Выяснилось, что в южных губерниях к «земляному яблоку» отношения более чем прохладное. А то и вовсе враждебное. Тогда как в северных дело обстоит ровно наоборот: «Крестьяне новгородские охотно его выращивают. Едят же либо сварив, как особое блюдо, либо примешивают ко щам, либо делают из него начинку для некоторого рода пирожных». Что за «пирожные» имел в виду Яков Ефимович — доподлинно не известно. Скорее всего, это были шаньги или калитки — круглые открытые пирожки наподобие ватрушек. Важно иное. Северные области России к тому моменту управлялись с картошкой вполне грамотно. Попытки делать из картофеля хлеб, если и предпринимались, то остались в далёком прошлом. Этот продукт уже не был в диковинку. Он прочно вошёл в местную кухню и обогатил национальную кулинарию. Достичь такого командными мерами, а тем более принуждением, никак нельзя при всём уважении к административным талантам генерала Сиверса. На это должны уйти десятилетия.

Беломорский дебют?

Судя по всему, так и было. Доказать это с документами в руках вряд ли получится — соответствующих записей просто не существует. Однако не исключена вероятность того, что картошка к нам попала неожиданным путём — с берегов Белого моря. И постепенно распространялась не с юга на север, как по всей Европе, а наоборот — с севера на юг. Произойти это могло лет на сто раньше, чем принято считать.

В начале XVII века торговля России с Европой осуществлялась через единственный морской порт — Архангельск. И главными партнёрами русских купцов были англичане. К тому моменту они отлично знали, что такое картофель. Более того — преуспели в культивировании этого корнеплода. Дело в том, что картофель как таковой относится к растениям «длинного дня», что неудивительно, поскольку его родиной считается Перу. В Испании и Италии он прижился отлично. А вот британцам пришлось попотеть. Но усилия увенчались успехом — появился картофель «короткого дня», идеально приспособленный для прохладного лета. Он вполне мог попасть к новгородским крестьянам. Без суеты и фанфар. Просто как дополнительный овощ.

Косвенным подтверждением тому является история русских картофельных бунтов. В середине XIX века несколько лет подряд был серьёзный хлебный недород. Правительство Николая I изо всех сил старалось сгладить ситуацию. В качестве замены хлебу предложили картофель. Крестьяне отказывались от него наотрез. Начались волнения и даже вооружённые выступления. Всё так. Всё правильно. Но — только на юге Российской империи и в Сибири. Северные губернии отнеслись к рекомендациям правительства насчёт картошки на удивление спокойно. Впрочем, если принять версию британского импорта картошки в XVII веке, удивляться не приходится. Русскому Северу картошка была известна уже давно.

Картофельные бунты на Руси, или Почему крестьяне боялись корнеплод пуще неприятеля

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Сегодня без картофеля не обходится ни одна семья. Его едят как ежедневное блюдо, готовят на праздник, использую в лечебных целях. Это привычный и многими любимый овощ. А ведь были времена, когда картофель не только не признавался народом, но и привел к страшным волнениям. Как же так получилось, что ненавистное «чертово яблоко» стало мегапопулярным в России? Читайте о том, как нашей стране появилась картошка, какой путь ей пришлось пройти, и какую хитрость использовала власть для того, чтобы заставить крестьян сажать этот корнеплод.

Как в Россию попал картофель

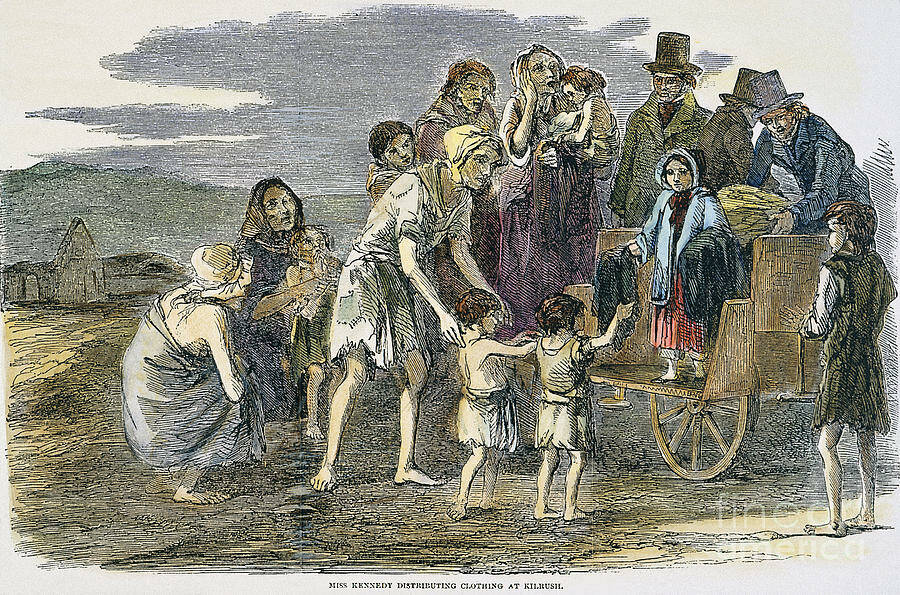

Существует много версий о том, как картофель попал в Россию. Очень популярна история о Петре I, который был в Голландии и там попробовал блюда из картошки. Царь был поражен новым, невероятно приятным вкусом этого овоща и тут же принял решение, что картофель должен быть немедленно разведен в России. Целый мешок картошки был направлен графу Шереметеву вместе с указанием заняться распространением этого овоща повсеместно. Нравился картофель и Екатерине II. В 1765 году по ее указу в Ирландии было закуплено около 8 тонн «земляных яблок», тот есть картофеля.

Овощ был сложен в бочки, укутан соломой и начался его путь в Санкт-Петербург. Поскольку все это происходило в конце осени, когда было уже холодно, клубни в дороге перемерзли. Уцелело около 100 килограммов, их и высадили в пригородах Петербурга, под Ригой, в Подмосковье, под Новгородом. Пугачевский бунт отвлек императрицу от картофеля. Следующая попытка была предпринята уже Николаем I. Во время голода 1840 года императором был издан указ о заведении во всех казенных селениях посевово картофеля. Николай I приказал премировать хозяев, которые достигли хороших показателей при разведении культуры. А также было издано наставление о том, как нужно возделывать, хранить и как готовить этот овощ.

Почему картошку называли чертовым яблоком

И хотя и Петр I, и Екатерина II, и Николай I пытались сделать картофель популярным и избавить крестьян от неурожая и голода, те наотрез отказывались выращивать эту культуру и употреблять ее в пищу. Причин было много. Например, в первой половине 18 века на Руси полыхала эпидемия холеры. Малограмотные крестьяне решили, что причиной этого ужаса стал картофель, который как раз стал приобретать известность. Из уст в уста передавалась ходила легенда, что впервые всходы картофеля можно было заметить на могилке одной известной блудницы, которая нарушала все моральные нормы. Поэтому тот, кто съест хотя бы маленький кусочек картошки, должен быть готов к различным бедам и даже к попаданию в ад.

Крестьяне стали называть картофель чертовым яблоком. На самом деле они даже не предполагали, как именно сажать культуру, когда собирать, как готовить. Картофель пытались есть сырым, но это было очень невкусно. При употреблении в пищу недозревших зеленых овощей люди получали тяжелые отравления и даже гибли. Ясно, почему картофель так ненавидели в народе и категорически не хотели признавать его вкусным и полезным продуктом.

Картофель – деликатес, который подают к царскому столу

В то время как крестьяне недоумевали по поводу указов о выращивании картофеля, при дворце императора этот овощ постепенно занял позицию деликатеса. Его готовили в самых разных видах: варили, жарили, делали из него десерты с сахаром, запеканки и даже каши. Население же, которое не видело этих изысков, продолжало протестовать против картошки и отказывалось ее есть. Церковь, кстати, не поддержала власть в этом вопросе, а наоборот, утверждала, что этот овощ есть нельзя, так как это якобы плод, совративший Адама и Еву. И тот, кто осмелится его попробовать, может забыть о царствии небесном.

Кстати, картофель не принимали и в других странах. Например, в Европе население тоже было против. В 16 веке овощ попал в Испанию и местное население отказалось признавать его. Некоторое время эта культура использовалась как цветок. Людовик XVI украшал цветками картофеля свой костюм, а Мария Антуанетта прикалывала их к волосам. Дальше всех в мерах по популяризации картофеля пошел прусский король Фридрих II. По его указу крестьяне, которые не желали сажать картошку, лишались ушей и носов.

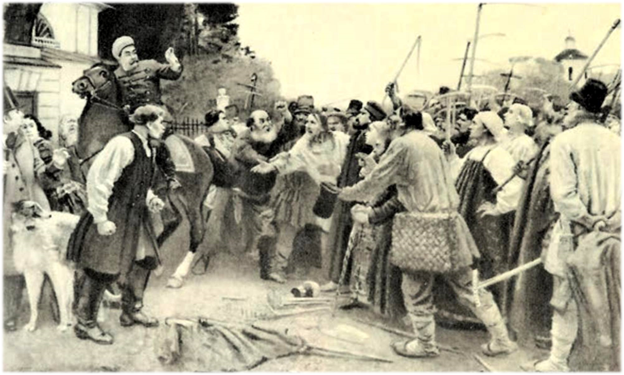

Негативное отношение населения, и почему оно возникло

После указа Николая I, изданного в 1840 году, где говорилось об увеличении посадок картофеля в сельских местностях, недовольство крестьян усилилось. Причем оно было таким сильным, что пришлось использовать помощь военных. Эти меры вызвали еще большее недовольство, бунты вспыхивали в Саратовской, Пермской, Оренбургской, Владимирской и Тобольской губернии. Но царские войска жестоко подавили мятежи, а распространение картофеля продолжилось. Постепенно его стали использовать не только как пищу для людей, но и употреблять как корм для скота, применять для изготовления патоки, крахмала, спирта.

Конечно, крестьянам гораздо привычнее были такие культуры как репа и рожь, так как поначалу никто не объяснил, что делать с этим новым корнеплодом. Люди сажали его неправильно, ели сырым и так далее. Но был еще один момент, который объяснял такое сопротивление: государство именно приказало выращивать овощ. Бунтующие крестьяне в большинстве своем официально считались свободными, но были прикреплены к государственной земле. Вышедшие указы были восприняты как возвращение крепостного права, это не могло не всколыхнуть население.

Картофельные бунты на Руси, и как крестьяне жгли поля и били чиновников

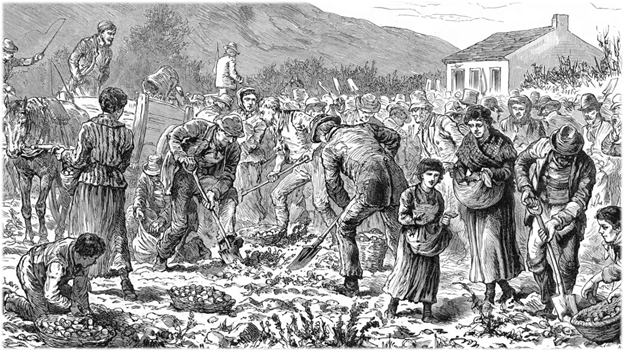

Картофельные бунты происходили с 1840 по 1844 год. Крестьяне шли на крайние меры — картофельные поля поджигали, а чиновников избивали. По утверждениям историков в картофельных бунтах приняли участие не менее полумиллиона человек, тогда как общее население России в то время составляло 40 миллионов. Дело дошло до применение военной силы, в некоторых губерниях даже использовалась артиллерия. Жертв было много, а сотни и тысячи повстанцев были осуждены, сосланы в Сибирь или же забриты в солдаты. Надо было что-то делать, и решение нашлось.

Было использовано такое свойство народа как простодушие и нехорошая привычка присваивать государственное имущество. Власти сделали, как говорится, ход конем — они запретили крестьянам сажать картофель, а поля и государственные склады стали охраняться военными. Но делалось это только в дневное время. Хитрость сработала. Крестьянам стало интересно, они решили, что просто так такие меры затевать не будут, значит картофель — действительно что-то очень ценное. Начались ночные кражи, люди выкапывали клубни и сажали у себя на огородах. Россия вступила в эпоху картофеля, которая длится до сих пор.

Бунты в России случались и по другим поводам. В частности, тогда, когда по тем или иным причинам власти вводили сухой закон.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Откуда появился картофель в России

Сегодня картофель выращивают в разных странах. Из него готовят вкусные и питательные блюда. История этого овоща поистине удивительна.

Родина картофеля – Южная Америка. Его история началась более десяти тысяч лет назад на территории, которая прилегает к озеру Титикака. Индейцы пытались выращивать дикорастущий картофель и потратили на это много сил и времени.

Сельскохозяйственной культурой растение стало только спустя пять тысяч лет. Таким образом, родина картошки – это Чили, Боливия и Перу.

В древности перуанцы боготворили растение и даже приносили ему жертвы. Причина такого почитания до сих пор не установлена.

Сегодня на рынке в Перу можно встретить более 1000 сортов картофеля. Среди них зеленые клубни размером с грецкий орех, малиновые экземпляры. Блюда из них готовят прямо на рынке.

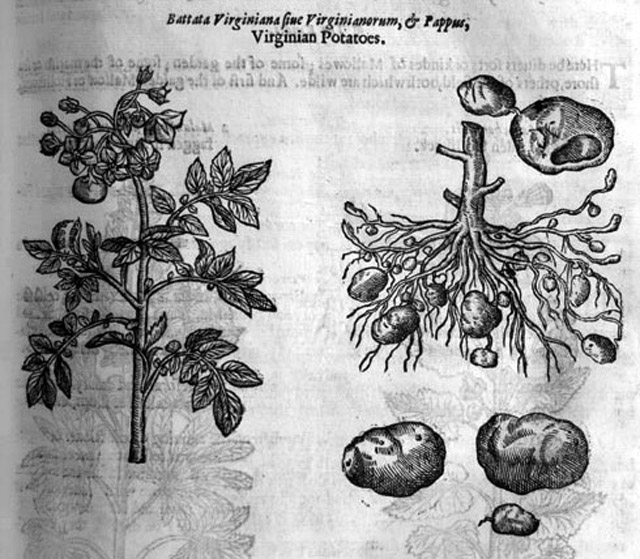

КАК КАРТОФЕЛЬ ШАГАЛ ПО ЕВРОПЕ?

Впервые европейцы попробовали картофель, родиной которого являлась Южная Америка, в 16 веке. В 1551 году географ Педро Сьеса да Леон привез его в Испанию, а позднее описал питательные свойства и вкусовые качества картофеля. Каждое государство по — разному встретило новый продукт.

В Испании его полюбили за внешний вид кустов. Его сажали на клумбах, как цветы. Жители страны оценили и вкусовые качества заморского яства. Лекари использовали как ранозаживляющее средство.

Итальянцы и швейцарцы с удовольствием готовили различные блюда. Само слово «картофель» не связано с южноамериканской родиной. Название произошло от «тартуфолли», что по-итальянски обозначает «трюфель».

В Германии люди изначально отказывались сажать овощ. Население страны травилось, употребляя в пищу не клубни, а ягоды, которые были ядовиты. В 1651 году Король Фридрих Вильгельм Первый Прусский приказал отрубать уши и носы тем, кто противился сажать новую культуру. Уже во второй половине 17 века её выращивали на огромных полях Пруссии.

В Ирландию картофель попал в 1590-х годах. Овощ хорошо прижился даже в неблагоприятных климатических областях. Вскоре треть площадей, пригодных для земледелия, была засажена картошкой.

В Англии за выращивание картофеля крестьян поощряли деньгами.

Во Франции считали, что картофель – это еда низших слоев общества. Овощ в этой стране не культивировали до второй половины 18 века. Королева Мария Антуанетта вплетала цветы растения в свою прическу, а Людовик XVI появлялся на балу, приколов их к своему парадному мундиру. Вскоре картошку стали выращивать в клумбах.

Особую роль в развитии картофельного производства сыграл королевский фармацевт Пармантье, который засадил овощем участок пахотной земли и поставил роту солдат охранять посадки. Лекарь объявил, что каждого, кто похитит ценную культуру, ждет смерть.

Когда солдаты уходили ночью в казарму, крестьяне выкапывали корнеплоды. Пармантье написал работу о пользе растения и вошел в историю как «благодетель человечества».

ИЗ ИСТОРИИ ПОЯВЛЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ НА РУСИ

Ещё три столетия назад на Руси не было картофеля. В то время «правили бал» другие культуры, например, репа и редька.

Первые посадки картофеля появились при Петре Великом. По его заданию в Стрельне стали выращивать картофель, привезенный им из Голландии, в качестве лекарственного растения. В 1760-х годах Екатерина II решила попробовать использовать «земляное яблоко» в голодные годы. Она поручила любимцу Петра I Абраму Ганнибалу (прадеду А.С. Пушкина), который был знаком с этой культурой, заняться в своей усадьбе разведением картофеля. Так усадьба Ганнибала «Суйда» стала первым местом в России, где появились первые картофельные поля.

Крестьяне изначально относились к новой для них культуре настороженно. Так как по незнанию были случаи отравления и даже смерти от употребления картофеля (они ели зеленые плоды и незрелые клубни картофеля, содержавшие ядовитое вещество – соланин). Они называли его «чертовым яблоком» и считали грехом его употребление.

Это был трудный и долгий процесс, который окончательно закончился только к правлению Николая I (1825-1855). С 1835 года каждая семья должна была заниматься выращиванием картофеля. За невыполнение этого распоряжения виновных полагалось ссылать в Белоруссию на строительство Бобруйской крепости. Ежегодно вся информация о выращивании картофеля отсылалась губернатором в Санкт-Петербург.

Активные действия правительства поначалу привели к волне «картофельных бунтов», причем страх народа перед нововведением разделяли и некоторые просвещенные люди, например, княгиня Авдотья Голицына которая с упорством и страстью отстаивала свой протест. Она заявляла, что картошка «есть посягательство на русскую национальность, что картофель испортит и желудки и благочестивые нравы наших искони и богохранимых хлебо- и кашеедов». Неправда ли, что спустя столетия, это звучит забавно?

Это происходило ещё и потому, что до Петра I власти проводили повседневную агитацию против картофеля, процент людей, готовых бежать от помещиков в Литву, где крестьянам не приходилось уж так голодать, был слишком высок. Священники в церквях рассказывали о том, как «мерзкие латиняне» (ежели кто сдуру к ним сбежит) издеваются над православными, заставляя их есть эти «чертовы яблоки». Народ постепенно проникся коварством западных соседей, и когда курс власти внезапно развернулся на 180 градусов, многие этого не приняли. Тем более, что «чертовы яблоки» заставляли сажать на самых лучших землях, которые всегда отводили под пшеницу.

Во времена войн этот овощ спасал людей от голода и уже в середине XVIII века стал «вторым хлебом».

ПОЧЕМУ КАРТОФЕЛЬ СТАЛ ВТОРЫМ ХЛЕБОМ

Оба продукта находились в средней ценовой категории. Их мог приобрести любой человек, независимо от социального статуса. Картошка и хлеб выступали как основа рациона.

Несмотря на разную пищевую ценность, овощ, как и хлеб, достаточно сытный. Нескольких клубней хватит, чтобы утолить голод.

Отварной картофель содержит много крахмала. Этот сложный углевод всасывается постепенно, длительное время поддерживая уровень сахара в крови, и человек быстро наедается.

Благодаря своим вкусовым качествам овощ часто сравнивают с хлебом. Его добавляют практически во все блюда. Картошка сочетается с крупами, любым мясом и злаковыми.

С течением времени картофель стали культивировать по всей стране. Его могли себе позволить даже бедняки, ведь культура способна легко адаптироваться к любым климатическим условиям.

Сегодня польза и химический состав продукта достаточно изучены специалистами. Сельхозпроизводители научились грамотно ухаживать за культурой, оберегать её от болезней и вредителей.

В настоящее время картофель входит в число основных продуктов питания и является обязательным ингредиентом многих кулинарных рецептов. Не нужно боготворить картофель, как это делали перуанцы, – жители родины картофеля. Однако, всем следует уважительно относиться к этому корнеплоду, знать, откуда он появился и чем полезен.

Родина картофеля. История картошки

В этой статье мы разберем, где находится родина картофеля. Рассмотрим историю картофеля в мире и в России в частности. Важность картофеля в нашей жизни сложно переоценить. Это один из самый популярных и вкусных гарниров. Он недорого стоит, отлично насыщает и имеет неповторимый вкус. Но вот где же он появился? Кого нам благодарить за такой превосходный овощ? оказывается, индейцев из Южной Америки.

Где родина картофеля?

Мало кто знает, но первые упоминания о картошке приходятся на очень далекие времена. Примерно 10000 лет назад индейцы близ озера Титикака обнаружили растение с ядовитыми ягодами и очень странными круглыми корнями.

Ботва, понятное дело, в еду не пошла, а вот корнеплоды людям пришлись по вкусу. Они долго пытались вырастить дикий картофель самостоятельно, окультурить это растение. Однако долгое время ничего не получалось, поскольку цветы, которые они пытались посадить не вырастали.

И лишь спустя 5000 лет люди додумались сажать картошку с помощью непосредственно картошки. Значит родиной этой сельскохозяйственной культуры можно считать Южную Америку, а если быть точнее — Чили, Боливию и Перу.

Интересные факты:

- Картофель настолько сильно понравился индейцам, что они его обожествляли. Для того, чтобы получить хороший урожай, они осуществляли жертвоприношения. А сейчас вот люди отказываются от него, чтобы похудеть. Кстати, о многих заблуждениях мы уже писали в статье “польза и вред картофеля”;

- На сегодняшний день в странах Латинской Америки можно встретить около 1000 разных сортов картофеля. От мелкой картошки, размером с горох до крупнейших картофелин, размером с небольшой кабачок. Из последней, кстати, чаще всего готовят картошку фри. Ее же можно встретить в наших супермаркетах.

- Южная Америка настолько сильно гордится происхождением популярного овоща, что торговцы готовят его прямо на рынках.

Когда картофель появился в Европе?

В середине 16-го века испанский географ и путешественник Педро Сьеса де Леон привез картошку из Южной Америки к себе домой, в Испанию. По приезду от записал в своем дневнике впечатления о вкусе картофеля и его питательных качествах.

В европейских странах заморского гостя встречали по-разному:

- В Испании его особо в еду не употребляли. Людям почему-то очень понравился внешний вид ботвы и цветов. Испанцы на полном серьезе выращивали картошку в горшках и любовались ей. Затем, конечно же, прониклись и вкусовыми качествами;

- В Италии картошку полюбили сразу. и современное российское название “картофель” пришло именно из итальянского языка. Там его называли “тартуфолли”, что переводится как трюфель;

- Германия встретила картошку очень холодно. Дело в том, что они поначалу решили есть не клубни, а ягоды. Ягоды у картошки ядовитые. Однако к середине 17-го века все изменилось, когда Король Пруссии в приказном порядке обязал людей выращивать культуру. Разумеется, вскоре все стали есть ее правильно;

- Ирландия и Англия быстро полюбили картошку, поскольку на их территории он очень хорошо рос и наполнялся.

Надо сказать, что не только Германия страдала от отравлений картофельными ягодами среди европейских стран. В первые годы во всех европейских странах были проблемы с культурой употребления. Но очень скоро все изменилось, и сегодня в этих странах картошка — очень популярный продукт.

Хитрый француз

Франция — одна из тех европейских стран, которые очень долго не признавали картофель, как вкусную еду. Вплоть до 18-го века ее не ели вообще. Пока однажды хитрый фармацевт Пармантье не сыграл с человеческой жадностью в интересную игру.

- Он засадил свой участок картофелем;

- Поставил солдат охранять свои посевы, чем вызывал у крестьян сильный интерес к культуре;

- Ночью он солдат отпускал в казармы и тихо наблюдал, как крестьяне активно воруют его картофель и проникаются его вкусом у себя в домах.

Вскоре Пармантье выпустил научный труд, в котором описал полезные свойства картофеля и вошел с этой работой в историю.

История картофеля в России

Картофель, как и табак, в Россию привез реформатор Петр 1. Как и во многих странах поначалу люди его не полюбили. Относились с опаской и критиковали вкус, даже бедные крестьяне.

Екатерина II в конце 18-го века обязала крестьян выращивать картофель и признала на официальном уровне его пригодность к употреблению и полезность. Однако и этот шаг не привел к популярности “земляных яблок”.

Ситуация изменилась в начале 19-го века. Началась война с Наполеоном, которая породила ужасный голод на всей территории страны. Картофель тогда спал огромное количество людей от голодной смерти. Русские люди не только выжила благодаря картошке, но и привыкли к ее особому вкусу.

Особым плюсом для нашей страны стало то, что картофель отлично адаптируется к разным климатическим условиям и способен выживать даже в самых суровых регионах.

Выводы

Итак, Вы узнали где находится родина картофеля, а также краткую историю его распространения в Европе и России. Надеемся, что для Вас это было интересно и полезно. Знание о сельскохозяйственной культуре, возможно, наделит Вас уважением к ней. И вы будете чаще готовить картошку у себя дома. Увидимся!

История картофеля: как «земляное яблоко» завоевало мир

«Из картошки знаешь сколько блюд можно приготовить? Картошка жареная, отварная, пюре, дальше – картофель фри, картофель пай…» – самозабвенно перечисляла героиня известного советского фильма «Девчата». Сегодня трудно поверить, что несколько веков назад европейцы с трудом признавали картофель, боялись употреблять его в пищу и даже использовали в качестве украшения. В Россию, как гласит легенда, первые картофельные клубни привез Петр Великий, но судьба их неизвестна. Лишь во второй половине XVIII века наши соотечественники «распробовали» новый продукт и включили его в свой рацион.

Родина картофеля

Трудно вообразить территорию, которая подходила бы для сельского хозяйства хуже, чем горные районы Южной Америки. Казалось бы, Западные Анды совсем бесперспективны, однако именно там впервые культивировали картофель. Земледелие зародилось там около десяти тысяч лет назад – и не благодаря подходящим условиям, а вопреки всем трудностям. Сначала выращивали тыквенные растения, затем приступили к хлопку, арахису и картофелю. Вдоль горных склонов индейцы строили каменные террасы и приносили туда почву, а реки старались искусственно замедлить с помощью рукотворных каналов. При этом у местных жителей не было тяглового скота и повозок, и полагаться приходилось только на свои силы. Картофель оказался настоящей находкой для индейцев. Культура была менее прихотливой по сравнению с пшеницей или кукурузой, росла даже на сухой почве, не боялась дождей.

Со временем в разных уголках Южной Америки стали разводить разнообразные сорта картофеля, которые отличались и размерами клубней, вкусом. Местные жители изготавливали из картофеля продукт под названием чуньо. Клубни относили в горы, ночью те замерзали, затем размораживались к утру – процесс повторяли в течение нескольких дней. В результате клубни картофеля обезвоживались, становились меньше в размере и выглядели как шарики белого или черного цвета. Главным преимуществом такого продукта было то, что в засушенном виде его можно было хранить несколько лет. Индейцы перемалывали чуньо в муку и пекли лепешки.

Европейцы впервые увидели картофель в XVI веке. В 1532 году отряд конкистадоров Франсиско Писарро завоевал империю инков, а спустя три года в испанских источниках появились первые упоминания о картофеле. Спустя несколько лет клубни начали ввозить в Испанию. Вероятно, первыми это сделали моряки, вернувшиеся из Перу и Чили. Посадки начали делать на Канарских островах, где и останавливались корабли. Далее картофель проник в испанские владения на территории современных Италии и Нидерландов. В семнадцатом столетии он уже не был в этих местах диковинкой.

Предмет для изучения

Распространению картофеля по другим европейским странам мы во многом обязаны ботаникам. Они с воодушевлением изучали необычное растение, пересылали клубни своим коллегам, выращивали «экзотическую» новинку в собственных садах рядом с лекарственными травами. Однако до широкой популярности овоща было еще далеко. Вне ученых кругов к картофелю относились настороженно. Одной из причин было то, что изначально в Европе распространился сорт, клубни которого имели горький привкус и казались совершенно непригодными для питания. Кроме того, ботаники выяснили, что листья и плоды картофеля содержат ядовитое вещество под названием соланин – поэтому кормить вершками растения скот нельзя. Обнаружилась и другая неприятность: если картофель хранить неправильно и слишком долго, клубни тоже напитаются соланином и придется их выкинуть. Одним словом, дурная репутация пугала современников и не давала картофелю распространиться по Европе. Даже там, где домашний скот кормили клубнями, люди отказывались употреблять их в пищу.

Исключение составляют столы знатных особ, где маленькими порциями картофель подавали забавы ради. В XVIII веке супруга Людовика XVI Мария-Антуанетта распорядилась добавить в королевское меню вареную картошку, а картофельные цветы она носила на своем платье в качестве броши. Настоящий успех придет к картофелю немного позднее – на рубеже XVIII и XIX веков. В годы наполеоновских войн для солдат и лошадей требовалось запасать много пищи. Тогда-то и пригодился картофель. Следующий этап расцвета популярности овоща пришелся на середину XIX века, когда в Европе формировался рабочий класс. Картофель наряду с капустой, черным и серым хлебом, а также соленой рыбой становится важной составляющей рациона небогатого населения. Когда в голодные годы цены на хлеб росли, картошка оставалась доступной для всех.

Национальная трагедия

В одной из стран Европы жизнь без картофеля постепенно стала немыслимой, и эта болезненная зависимость привела к страшным событиям. Но начнем по порядку. Картофель попал в Ирландию в XVI веке, его завезли рыбаки из страны басков. Для страны диковинное растение стало настоящим подарком: климат Ирландии не располагал условиями для выращивания большого количества зерновых культур, зато картофель хорошо прижился на влажных и каменистых почвах. Уже во второй половине шестнадцатого столетия ирландцы, не в пример своим соседям, стали активно выращивать картофель и добавлять его в разные блюда.

На протяжении двухсот лет картофель спасал жителей Ирландии от голода, однако в XIX веке ситуация изменилась. Население страны росло и было довольно бедным, хотя и не страдало от нехватки продуктов. А потом по роковой случайности в Европу завезли болезнь пасленовых растений – фитофтору. Никто не знал, можно ли и как с ней бороться, а картофель тем временем стремительно гнил. В 1845 году из-за фитофторы случился первый массовый неурожай. Крестьянам начали раздавать пшеницу и кукурузу, однако те, не оценив заботы правительства, первую продали английским купцам, а вторую и вовсе выбросили. Ждали «выздоровления» полюбившегося всем картофеля. Увы, на следующий год неурожай повторился, и Ирландию охватил голод, сопровождавшийся эпидемиями. Итоги оказались катастрофическими. В 1841 году на территории Ирландии проживало около 8,2 миллиона человек, а спустя десять лет – 6,5 миллиона. В мирное время голод и сопутствующие болезни унесли жизни сотен тысяч ирландцев; население сократилось более чем на полтора миллиона человек.

Подарок из Голландии

Согласно самой распространенной версии, в Россию картофель привез Петр I. Произошло это в годы Великого посольства: царь побывал в Роттердаме, отведал множество картофельных блюд и распорядился привезти несколько клубней на родину. В пути почти все они замерзли, а остатки по прибытии в Россию высадили в клумбы или засахарили, чтобы подавать к царскому столу как заморский деликатес. Картофель мало впечатлил придворных, зато барышни за сто лет до французской королевы наловчились прикалывать к одежде и прическам его цветки.

Существует и другая трактовка событий, связанных с распространением картофеля в нашей стране. Ее сторонники заявляют, что еще в XVII веке, когда торговля между Россией и европейскими странами велась через Архангельск, англичане познакомили русских с картошкой. Как бы то ни было, о серьезном развитии картофелеводства впервые задумалась Екатерина II. В 1770 году Вольное экономическое общество публикует научную статью А.Т. Болотова «Примечания о картофеле, или земляных яблоках». Болотов изобрел посадку картофеля глазками и выделил из него крахмал. Среди прочих предложений ученого выделялось и довольно экстравагантное – по словам, Андрея Тимофеевича, из картофеля можно было даже изготовить вино. Впрочем, впоследствии наладили производство картофельной водки.

В XIX веке картофель перестал быть для наших соотечественников чем-то экзотическим. Из него варили постную похлебку, его добавляли в хлеб, запекали как отдельное блюдо. Из массы, которая оставалась после отжатия крахмалистой жидкости, готовили крупку для супов. В южных губерниях Российской империи картофель приживался дольше и хуже – и без него хватало урожая. Зато на севере и северо-западе картошка стала неотъемлемой частью обеденного стола. Современники вспоминали, что с картофельной начинкой даже делали своего рода «пирожные». Скорее всего, под пирожными имелись в виду открытые пирожки – «калитки». Они до сих пор являются национальным блюдом некоторых северных народов и подаются, к примеру, в ресторанах Карелии.